[Storie] Tim Buckley, hello & goodbye

Incompreso in vita quanto immortale col senno degli ascolti del poi, Tim Buckley prendeva congedo da questo mondo a 28 anni appena. Ma è come non fosse andato mai via.

↗️Leggi sul sito↗️

di Eddy Cilìa

Se questo fosse veramente, come sosteneva Leibniz, il migliore dei mondi possibili Tim Buckley quel fatale 29 giugno 1975, una domenica pomeriggio che veniva dopo un sabato in cui aveva colto un trionfo concertistico come non gli accadeva da lungi, si sarebbe fatto dare un passaggio dal bassista Jeff Eyrich dritto fino a casa. Avrebbe abbracciato la moglie Judy e chiacchierato un po’ con il figlio di lei (e da cinque anni molto anche di lui) Taylor. Magari l’avrebbe accompagnato al cinema, invece di lasciare l’incombenza alla zia Michelle e a quel Maury Baker già suo batterista. O forse sarebbe andato a dormire per qualche ora per quindi, ritemprato, rimettere mano all’ambizioso progetto da poco posto in pista con il paroliere dei tempi belli, Larry Beckett: un concept ispirato da Joseph Conrad. Ma invece che a Santa Monica si faceva portare a Venice, da Richard Keeling. Etnomusicologo e spacciatore. A casa sua arriverà tre ore dopo. Farneticante, a carponi negli ultimi metri. Moriva così un uomo che aveva saputo volare. Prima di cremarne il corpo lo sottoposero ad autopsia e altro che l’infarto di cui si era pietosamente parlato in un succinto comunicato della Associated Press, contenente diverse altre inesattezze e ripreso dal Los Angeles Times: era pieno di alcool e soprattutto di eroina.

Morning Glory

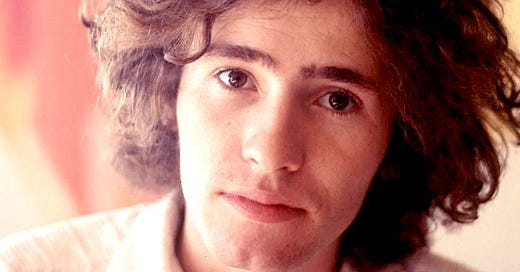

Il 6 ottobre 1966 Billboard annuncia che la Elektra ha messo sotto contratto due dei nomi più chiacchierati della scena della Città degli Angeli: i Doors e Tim Buckley. Ci credereste? Un funzionario dell’etichetta spedito da quelle parti a condurre un’indagine di mercato si sente dire da un sacco di ragazzine che “Jim Morrison non ci interessa più”. Panico! «Qualcuno ne ha preso il posto?», domanda sudando freddo. «Tim Buckley. È bello, è pazzesco, è fantastico». Immaginate il sollievo, l’euforia. Pure quel diciannovenne esile e dai lineamenti rinascimentali, ricciuto come un cherubino, è loro.

A spingerlo in braccio a Jac Holzman ci ha pensato, non prima di essersi garantito le edizioni musicali facendolo firmare per la sua Third Store Music, Herb Cohen. Singolare figura di avventuriero prestato al music biz, costui quando avvicina il giovane Buckley è da poco divenuto un nome importante nella Los Angeles di metà ’60 assicurando i suoi servigi a Frank Zappa. Tim lo intriga prima ancora di averlo sentito cantare e più che la raccomandazione fattagli da Jimmy Carl Black, il batterista delle Mothers, a persuaderlo a fissare un provino al ragazzo è appunto quell’aria angelica che ha. Tutto in lui lo indica come un predestinato allo stardom e che sia in possesso di una gran voce, come ha modo di constatare da lì a una settimana, e porti in dote un gruzzolo di brani autografi solidi e seducenti paiono dettagli.

Naturalmente, e lo puntualizza subito, importa una sega a Cohen dei restanti Bohemians: di Brian Hartzler, che ha imparato a suonare la chitarra in complessini surf ma è eclettico quanto basta per trovarsi a suo agio con il folk-rock; di Jim Fielder, che martella e/o carezza il basso e ha il funk nel sangue e però non disdegna il jazz; e soprattutto di Larry Beckett, che come strumentista è nettamente il più inetto, batterista sui generis nei cui sogni più che la musica alberga la poesia. Nondimeno è stato lui a fare conoscere al leader Ravi Shankar e Stockhausen. Tim ha contraccambiato proponendogli Johnny Cash e Sinatra, Little Richard e Miles Davis. Un giorno Larry è arrivato alle prove con un testo appena scritto, intitolato Grief in My Soul, e Tim ha provato ad appiccicarlo a una melodia composta poco prima. Si sono guardati straniti quando si sono resi conto che versi e spartito combaciano. Che diavolo sta succedendo?

Cento volte più ambizioso dei sodali, Buckley un po’ si dispiace quando il neo-manager mette in chiaro che il mondo non ha bisogno di un altro gruppo rock e casomai sta aspettando il nuovo Bob Dylan. Dire “no” non è però un’opzione cui sacrificare un’opportunità che teme irripetibile e allora, con qualche imbarazzo, comunica la novità ai compagni. Pillola amara addolcita con lo zuccherino della promessa che li chiamerà a suonare sui suoi dischi. Non se la prendono. Lo hanno sempre saputo che l’amico ha nel destino orizzonti più ampi e gloriosi dei loro. Lo hanno sempre saputo che agli spettacoli dei Bohemians, come a quelli di quegli Harlequin Three che da subito ne sono stati il contraltare ingenuamente avanguardistico, nessuno e soprattutto nessuna è mai venuto/venuta se non per Tim Buckley. Che presta orecchio anche quando Cohen gli fa presente che, nella prospettiva di una carriera, convolare a nozze a diciotto anni e mezzo non è stata la più geniale delle idee. Senza saperlo Herbie sta sfondando una porta aperta. Del suo amore liceale, Mary Guibert, Tim è già stanco. Non ha gradito avere dovuto sposarla perché incinta per poi scoprire che la gravidanza era isterica. Quando apprende che è di nuovo in attesa e stavolta sul serio è per una volta, con la Giulietta che fu, brutalmente schietto: cancellare un soggiorno a New York che reputa decisivo per fare decollare la propria carriera è fuori discussione. Torna dai tuoi genitori, trovati un lavoro, se credi abortisci oppure no, fai tu. Abortisci, ma anche no: benvenuto su questa terra, Jeff.

Jeffrey Scott Buckley nasce il 17 novembre 1966. Tim Buckley vedrà la luce in dicembre.

È un disco cui si può guardare con sufficienza solo con il senno di quanto verrà, siccome ad ascoltarlo estrapolandolo dal contesto cui appartiene resta un gioiello di folk-rock sull’orlo di una rivelazione lisergica e un miracolo di precocità, per gli anni dell’autore e la maturità che scrittura e cantato evidenziano. La prima cristallina come acqua sorgiva; il secondo, in una qualche ineffabile maniera, senza tempo. Ci senti dentro insieme, blakianamente, l’innocenza e l’entusiasmo del fanciullo che si apre alla vita e l’esperienza dell’uomo che già tanto ha provato. Poi sì, certo, Jack Nitzsche ha per una volta mano pesante nell’arrangiare archi che ammantano di dannoso melò la morbida malinconia pre-Drake di Wings e offuscano la luccicanza byrdsiana di It Happens Every Time. Grief in My Soul , beat svelto e affilato con al piano un Van Dyke Parks inusualmente rock’n’roll, si sente che è stata messa lì per affetto, perché è la prima cosa che Larry (che co-firma sette pezzi su dodici) e Tim hanno composto a quattro mani, e però con tutto il resto c’entra poco. E come chiusa il machismo morrisoniano (Van, non Jim) della pulsante e bluesata Understand Your Man è doppiamente infelice: svela improvvisamente, con la sua smargiasseria, l’età dell’interprete e non prepara minimamente ai prodigi in cui ci si imbatterà girato l’angolo.

Se ne sono già gustati presagi: nel folk elettrico tenero e squillante che dà corpo all’illuminazione agra di I Can’t See You e nel valzer incantato di Song of the Magician, nel crescendo ritmico con in fondo una polka di Strange Street Affair Under Blue e negli struggimenti di Valentine Melody, nella sfavillante e acidula marcetta Aren’t You the Girl? e nello scintillare di folk di una Song for Jaine sulle cui corde la voce già tenta equilibrismi. Un episodio grazioso ma minore: She Is, che parte Manzarek e arriva McGuinn. Un primo capolavoro: Song Slowly Song , bradipica e spettrale, Van Dyke che ricama ossimori di barocco minimalista e il basso di Fielder un battito di cuore che si spegne.

New York, New York

Oltre ai già citati, hanno concorso alla realizzazione del 33 giri alla batteria un Billy Mundi cui Zappa ha concesso la libera uscita, e alla chitarra solista l’unico musicista che accompagnerà il nostro eroe in tutte le tappe della sua discografia: Lee Underwood. Tim l’ha conosciuto a New York e la fascinazione è stata immediata e reciproca. Più anziano di otto anni e con trascorsi di professore di inglese in un liceo privato, Underwood ha impressionato il giovincello, oltre che per l’eccellente tecnica strumentale, per una cultura letteraria e jazzistica che rappresenteranno per Tim l’università che non ha frequentato. Lee è parimenti stregato da quel ragazzo dalla voce strepitosa, dal talento evidente e con grandi margini di miglioramento, dal carattere in apparenza solare. Lo trova “brillante, divertente e profondo” e quando ha ricevuto l’invito a seguirlo in California (l’ellepì è stato registrato a Los Angeles, il 15 e 16 agosto) ha accettato. Certo, per lui che ambiva a una carriera sua, fare l’accompagnatore non è il massimo; e però, via, non si può rinunciare alla possibilità di registrare per l’etichetta più cool del momento. Quanto alla produzione, l’hanno firmata congiuntamente Paul Rothchild (che da lì a otto giorni si guadagnerà un posto negli annali della popular music diventando l’uomo dei suoni dei Doors) e il padrone di casa. Discografico di quelli di cui si è smarrito lo stampo, Jac Holzman fondava la Elektra nel 1950 con i trecento dollari ricevuti in dono per il suo bar mitzvah e ne inaugurava il catalogo con un recital di lieder eseguiti da una soprano cui andava dietro una collezione di brani folk interpretati dalla leggendaria cantante e suonatrice di dulcimer Jean Ritchie.

A furia di fregarsene delle voghe del momento e di pubblicare unicamente quanto più amava ─ brani tradizionali o di ispirazione tradizionale ─ a inizio ’60 Holzman si scoprirà paradossalmente alla moda. In prima linea, a partire dall’ingaggio di Judy Collins nel 1962, sul fronte di un folk che, superato lo stadio del puro revival, si mostrava disposto a metamorfosi modernizzatrici. A rompere gli argini rispetto al rock era l’ingresso in scuderia nel 1965 di una Paul Butterfield Blues Band dopo la quale per la Elektra tutto sarà possibile, persino fare propria la rivoluzione proto-punk di MC5 e Stooges. Un giorno negli uffici newyorkesi dell’etichetta è planato un pacchetto spedito da Herb Cohen, un acetato con sei brani nei quali solo il basso di Fielder accompagna la voce e la chitarra di Buckley. Sapendo che Herbie (che già ha domiciliato alla Elektra Judy Henske) non è uno che si entusiasma facilmente, Jac ha prestato un’attenzione speciale. Per una settimana ha fatto girare la lacca un paio di volte al giorno. Infine si è deciso e ha inviato al giovanotto un contratto per sei 33 giri (uno certo; un’opzione per i cinque seguenti) con una percentuale sulle vendite del 6%. È lo standard dell’epoca. Tim firma e a quel punto Holzman di verificarne l’abilità su un palcoscenico non ha ancora avuto modo. Con il neo-acquisto stabilitosi per alcuni mesi nella Grande Mela, potrà rimediare fra primavera e inizio estate ’66, la prima volta andandolo a visionare al Night Owl, un localino da cento posti che vanta Dylan fra i frequentatori.

Mesi magici quelli dell’incontro con New York per Tim Buckley, ebbro di amore per una nuova compagna ─ Jane Goldstein, con la quale vive spensierato la bohème ─ e di eccitazione tanto per il sodalizio instaurato con Underwood che per gli input musicali che regala il Village anche solo a passeggiarci. Vede dal vivo di tutto e di più: cantautori come Tom Rush e l’emergente Eric Andersen, giganti del blues come Muddy Waters o Mississippi John Hurt così come del jazz, quali John Coltrane e Thelonious Monk. Ma pure gli Youngbloods, Lou Rawls, José Feliciano… A suscitare in lui l’impressione più profonda sono a ogni buon conto un altro Tim ─ Hardin ─ e Fred Neil. In particolare il secondo, per gli ibridi di folk, blues e jazz (presto concorreranno anche India e psichedelia) che ha preso a creare. Nel continuo andirivieni fra le due coste che ne caratterizzerà l’esistenza da qui in poi Tim Buckley avrà a breve la fortuna grandissima di trovarsi nel posto giusto al momento giusto, nei Capitol Studios di Hollywood il giorno in cui Neil si guadagnerà l’immortalità registrando Dolphins . E si potrebbe dire che è in quell’ora cruciale che nella sua testa comincia a prendere forma il secondo LP. In quella e nelle tante trascorse consumando i solchi di Revolver e Blonde on Blonde.

Goodbye and Hello

La critica è pressoché unanime (qualche isolato vota per il disco dopo, ma sono bastian contrari): il frutto più sapido e succoso dell’albero del primo Buckley è Goodbye and Hello , che viene impresso su nastro nel giugno 1967 e raggiunge i negozi in agosto. Lietamente mi accodo, se non altro perché regala, sistemandole ciascuna in apertura della rispettiva facciata, due delle mie quattro canzoni preferite del Nostro: la marcia funebre per chitarre, congas ed esplosioni di No Man Can Find the War e il dolente poemetto epico Once I Was in cui l’omaggio a Dolphins ─ nel passo, nell’atmosfera, in un ritornello che è trasparente citazione ─ è dichiarato. Ma quasi tutto è bellissimo, si tratti della giostrina felliniana di Carnival Song o del raga oltre le porte della percezione di Hallucinations, del tumulto folk-blues di I Never Asked to Be Your Mountain o del sommesso quanto gioioso caracollare elettroacustico di Phantasmagoria in Two, del carillon fiabesco che presagisce il Moulin Rouge di Knight-Errant, così come di una Morning Glory che favolosamente racchiude in 2’52” un’estasi di liturgia lisergica. Certo: spiace che proprio la lunga traccia omonima costituisca, con la sua prosopopea che fatica a tenersi, l’unico inciampo. Che è però quello ammirevole di chi, correndo a perdifiato, ha scoperto che volare si può.

Holzman si è limitato a supervisionare, l’ex-Lovin’ Spoonful Jerry Yester ha firmato la regia e suonato un po’ di tastiere, nel numeroso gruppo spiccano i contributi di un Jim Fielder che avendo appena fondato i Blood, Sweat & Tears è al passo di addio e del percussionista Carter C.C. Collins, viceversa fresco di arrivo. Il suo si rivelerà un apporto all’universo buckleyano duraturo e importante. C’è anche un ritorno, Brian Hartzler, e resterà la sua unica apparizione. Alla Elektra sono contentissimi di Goodbye and Hello, orgogliosi di essersi messi in catalogo una grande opera d’arte e persuasi che, se non diventerà un campione di vendite, come minimo costituirà la rampa di lancio per una carriera ai massimi livelli.

Non va esattamente così. Nelle classifiche il 33 giri vede fermarsi la sua ascesa a un modesto numero 171 e nondimeno gli esemplari venduti nel primo anno saranno cinquantamila, più del doppio del debutto e allora si va avanti, fiduciosi. Né farà un soldo di danno che i Blood, Sweat & Tears includano un’apprezzabile lettura di Morning Glory nell’esordio loro, Child Is Father to the Man, non milionario come saranno i successori ma comunque una faccenda da un paio di centinaia di migliaia di copie. Il nome sta circolando, i concerti sono sempre più affollati e addirittura un arresto a Philadelphia in dicembre, per marijuana, fa gioco. È pubblicità e non si pagherà dazio, visto che dal processo Tim uscirà assolto.

È stato un 1967 stupendo per lui. Il ’68 non porterà con sé un nuovo album ─ inciso in dicembre, il terzo non verrà pubblicato che nell’aprile 1969, marcando così uno iato lunghissimo per gli usi del tempo ─ e ciò nonostante sarà anche più bello. È l’anno della partecipazione a diversi festival (Newport incluso) negli Stati Uniti e delle prime incursioni in Europa, dove in aprile è spalla a Londra della Incredible String Band e ospite nel programma alla BBC di John Peel.

Torna a ottobre da attrazione principale nella capitale britannica e ad accoglierlo è una Queen Elizabeth Hall gremita e plaudente. In mezzo ci sono stati mesi gaudiosi di ozio operoso, trascorsi espandendo interessi musicali già ampi con Underwood che gli regala la scoperta di Erik Satie. Mentre il resto del pianeta giovane ascolta Hendrix o i Cream, Tim e Lee trascorrono giornate intere persi fra dischi di Bill Evans e Cecil Taylor, Roland Kirk e Laurindo Almeida. Quando non cavalcano le onde del Pacifico o non si abbronzano al sole della California. È come una primavera incantata che porterà però a un’estate di sottili inquietudini, a un autunno di spigoloso scontento, a un inverno spiritualmente mortifero.

Per tre lustri gli esegeti buckleyani si sono chiesti perplessi cosa fosse accaduto fra Goodbye and Hello e Happy Sad, lavori egualmente ma assai diversamente meravigliosi: quello una propaggine di folk-rock in mari acidi, questo un’istanza di psichedelia “d’autore” e “in jazz”. Mancava l’anello di congiunzione e mancherà fino alla pubblicazione nel 1990, griffata Enigma negli States e Demon in Europa, di Dream Letter , un eccezionale doppio dal vivo testimonianza del concerto dianzi citato (il libretto lo data luglio, sbagliando) alla Queen Elizabeth Hall. Fiancheggiato alla solista dal solito Underwood, al vibrafono da David Friedman e al basso da un Danny Thompson in prestito dai Pentangle, Tim recupera dal secondo LP una manciata di brani in versioni che ne asciugano ogni eventuale ampollosità e ne anticipa alcuni dal terzo donando loro accenti non ancora così dissimili dal già noto.

Strada facendo, salda gli ultimi debiti a trascorsi che paiono già remotissimi da folksinger con le inedite The Earth Is Broken , Wayfaring Stranger (un traditional) e You Got Me Runnin’ e si diverte a dispiegare rock’n’roll con la pure mai sentita prima Who Do You Love (che non è quella di Bo Diddley), a citare via Vanilla Fudge le Supremes di You Keep Me Hanging On, a gorgheggiare un classico del sentimentalismo cinematografico come Hi Lily, Hi Lo, ad autoplagiarsi con una seconda Phantasmagoria in Two chiamata Troubadour. Quando poi a imporre l’acquisto basterebbe una Dolphins che ci vorranno altri sei anni perché la registri, in una versione infinitamente inferiore, in studio.

Il fan ancora non si è ripreso dall’emozione vivissima della scoperta in differita di questo Buckley sorpreso in inaudite terre di mezzo e già di nuovo ha di che godere, grato alla Strange Fruit per un mini di Peel Sessions dato alle stampe nel luglio ’91. Sono incisioni dell’aprile 1968 con all’opera una formazione ridotta ─ con il capobanda solamente Underwood e Collins ─ e alle prese con tre stralci dal secondo LP (Morning Glory, Hallucinations, Once I Was), un’altra Troubadour e un assaggio a testa da Happy Sad e Blue Afternoon: rispettivamente Sing a Song for You e Coming Home to You (che, presente pure sul doppio, diverrà Happy Time). È il secondo e ultimo Tim Buckley postumo indispensabile.

Happy Sad

Nel novembre 1967 Tim è stato ospite dell’ultimo episodio della popolarissima serie televisiva The Monkees. Mai più avrà una simile occasione di entrare nei salotti d’America e che non la usi per pubblicizzare il suo ultimo 33 giri significa sostanzialmente che la spreca. Accompagnandosi con una dodici corde intona una canzone comunque di suggestione e appeal melodico rimarchevoli, ma che nessuno ha mai sentito e nessuno avrà occasione di riascoltare per parecchio. Si chiama Song to the Siren. Resterà per tre anni l’ultimo frutto di una collaborazione, quella con Larry Beckett, che Buckley dopo Goodbye and Hello interrompe.

Alla Elektra cominciano a montare perplessità che si fanno irritazione quando, invitato ad altri programmi televisivi o radiofonici, negli Stati Uniti come in Europa, il Nostro si mostra ancora meno accomodante, cambiando le scalette senza preavviso o lanciandosi in improvvisazioni ingestibili dalle regie. È come se volesse dimostrare a se stesso e al mondo di essere in totale controllo, responsabile unico della propria immagine, della propria musica, del proprio destino: bisogno più patologico che dettato dalle circostanze, visto che ha avuto la rara e straordinaria fortuna di accasarsi presso un’etichetta dove l’artista è Re. Attitudine, filosofia pienamente confermate dal fatto che nella realizzazione di Happy Sad non vi sia chi metta becco: né Jerry Yester, confermato nel ruolo di produttore ma affiancato da un altro ex-Lovin’ Spoonful, Zal Yanovsky, né Holzman, che pure potrebbe desiderare un prodotto un po’ più prossimo a un predecessore che ha vendicchiato. I numeri in classifica del terzo Tim Buckley saranno migliori di quelli del secondo (tre mesi nei Top 200, posizione più alta raggiunta l’ottantunesima) ma le copie vendute la metà.

Erano dodici le canzoni sul primo LP, dieci sul secondo. A mettere sull’avviso che il terzo è una storia diversa già può bastare che non siano che sei: un’unica ─ il delicato suggello Sing a Song for You ─ con i tempi radiofonici giusti, ossia sotto i tre minuti e d’accordo che è un’era di libertà e qualche stazione i 12’19” furiosi e ansiogeni di una Gypsy Woman non distante da lande beefheartiane li trasmette pure. Qualcuna in più i 10’47” dell’acquatico intreccio di folk e jazz (in tutto il disco John Miller suona il contrabbasso, non il basso elettrico) di Love from Room 109 at the Islander. Eccettuato il canto per la Donna Zingara, Happy Sad è in ogni caso sì una collezione di esperimenti ma non di ispidezze. Esibiscono elevato potere seduttivo tanto la languida Strange Feelin’ che una Buzzin’ Fly che sbrilluccica ipnosi ludica, costola misconosciuta di Astral Weeks. E poi c’è la Dream Letter in studio: appropriatamente onirica e memento di Tim a se stesso che ─ ehi! ─ avrebbe un figlio. «È un soldato o un sognatore? È l’ometto di mamma? Ti aiuta quando può? E chiede di me?»: parole che quasi sciupano una canzone bellissima.

Nel pieno dell’estate di Woodstock, Tim Buckley si sente sempre più lontano dal rock. Va a vedere i Doors ed esce a metà concerto, disgustato (“da che pulpito!” ancora non si può dirlo) dall’ubriachezza di Morrison. Lo esalta invece Cathy Berberian, mezzosoprano che vanta come lui un’estensione vocale notevolissima e ha un repertorio che copre da John Cage a Stravinskij passando per Kurt Weill, “da Monteverdi ai Beatles”, come reciterà il titolo di un suo spettacolo. Fa la conoscenza di Richard Keeling, ricercatore all’UCLA, ed è un’amicizia che gli tornerà preziosa, prima che per procurarsi monnezza chimica, per esplorare musiche da ogni angolo del pianeta. L’irrequietezza si sfoga in separazioni: da Jane; dal miglior gruppo che abbia mai avuto e mai avrà, che perde per strada John Miller e David Friedman ma non prima che un nuovo album venga completato; dalla Elektra ed è lo strappo più clamoroso ma pure quello con una logica, giacché Cohen ha dato vita con Zappa a un suo marchio discografico, la Straight, e domiciliandosi lì Tim può supporre che godrà di ancora più libertà e attenzioni. Chissà quanto mastica amaro quando il manager gli dà licenza di autoprodursi ma esigendo in cambio esattamente quanto non aveva voluto dare a Holzman: un album prossimo in struttura e atmosfere a Goodbye and Hello.

In realtà Blue Afternoon stilisticamente si colloca nell’esatto mezzo fra i due predecessori. Con naturalezza, essendo all’opera, ma con l’aggiunta del batterista Jimmy Madison, la medesima formazione di Happy Sad ed essendo il programma composto da brani scritti per l’uno o l’altro di quei lavori lì e poi accantonati. È a farla breve una raccolta di scarti, ma forse mai raccolta di scarti fu tanto ispirata e gloriosa. Passato il garbato, sorridente swingare folk di Happy Time, il disco opta per toni di una malinconia che ─ luttuosa in Chase the Blues Away, morbosa in I Must Have Been Blind ─ si alleggerisce prima in un’appendice di Once I Was chiamata The River, ed è come un baluginare di candele in una nebbia, e quindi nell’umoristico blues So Lonely. Quanto rimane del secondo lato è un crescendo di scansioni ed emozioni che dal rattrappirsi di un cuore di tenebra che batte al ritmo di un valzer estenuato di Cafe conduce, per tramite di una Blue Melody che tambureggia lieve confidenzialismo jazz, all’inattesa accensione da Janis preda di epilessia improv di una The Train che preannuncia quanto sarà. Tim non potrebbe avere le idee più chiare sul percorso oscuro che si appresta a intraprendere. Già vi si è incamminato, nell’album che ancora deve (hanno preso accordi in tal senso Herbie e Jac) alla Elektra.

Song to the Siren

Registrato nelle stesse settimane di Blue Afternoon con un organico dimagrito a quattro, confermati i soli Underwood e Collins e al basso e all’organo a canne John Balkin, Lorca è ben altra faccenda sin da una copertina in un bianco e argento solarizzati in cui l’artefice sfodera un ghigno non si sa se più di felicità o di sfida. In un’altra foto invece a colori punta lo sguardo in camera dal basso in alto con l’aria del bambino (non ha che ventidue anni!) che sa di averla fatta grossa. Lo puniranno? Il pubblico sì. Edito nel giugno 1970, a sette mesi da un Blue Afternoon ancora capace di violare (sebbene brevemente e piazzandosi bassissimo) i Top 200, Lorca venderà meno di diecimila copie, portando a compimento un suicidio commerciale senza possibilità di resurrezione.

Arduo stupirsene dinnanzi al dialogo immoto, se la contraddizione in termini è concessa, fra un bordone d’organo e un rintoccare di piano elettrico della traccia che inaugura e battezza, ai paesaggi ghiacciati di Anonymous Proposition, ai tormenti con inevitabile l’approdo al solipsismo di I Had a Talk to My Woman. Quando il tutto va facendosi emotivamente insopportabile (giusto i P.I.L. del Metal Box sapranno distillare paragonabili paranoie), gli ondeggiamenti di chitarra acustica e l’incedere felpato e sinuoso di elettrica di Driftin’ (qui ha ancora un senso parlare di psichedelia) offrono vivaddio requie. Pur spassandosela ogni volta a spiazzare, su ciascun suo album Tim Buckley ha sistemato un indizio riguardo alle evoluzioni a venire. Qui al congedo frenetico di Nobody Walkin’ riesce una missione impossibile: stabilire “ad anteriori” un legame fra i due capitoli successivi del romanzo.

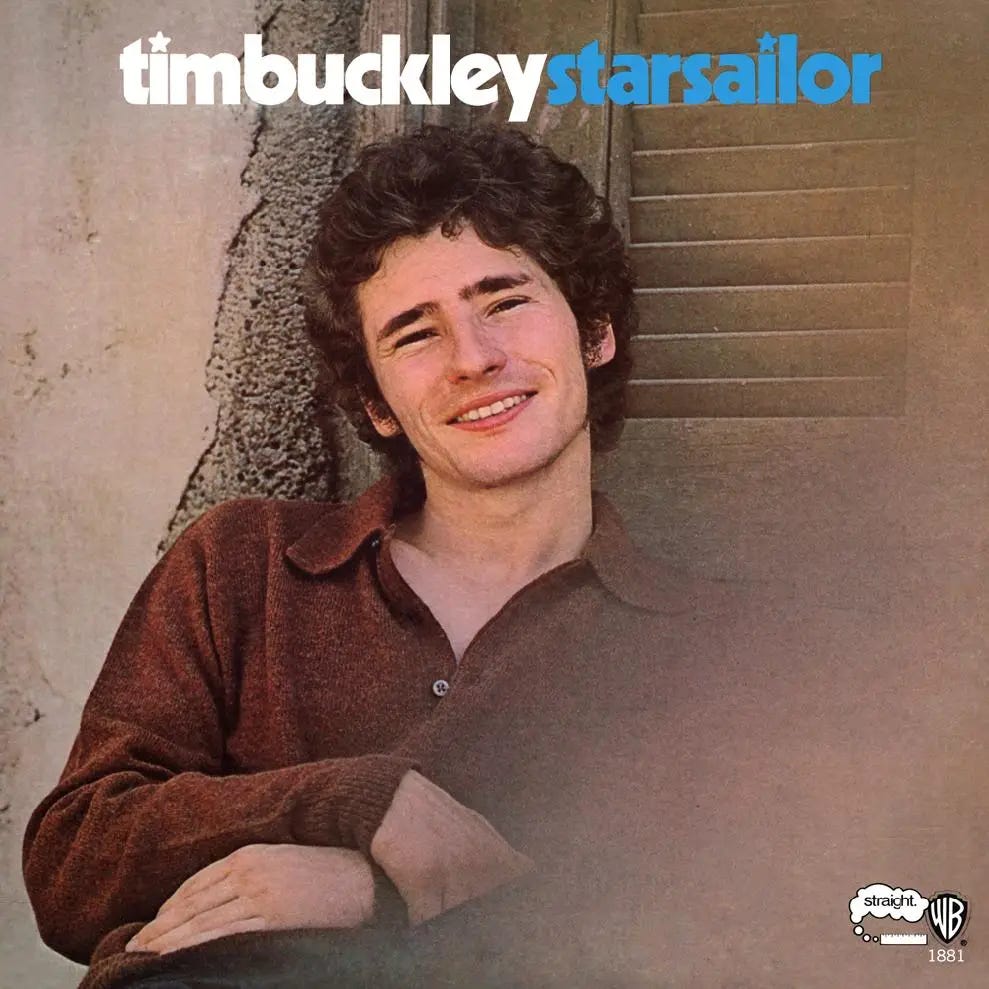

La giurisprudenza stavolta non ammette eccezioni: il capolavoro del Buckley di mezzo è Starsailor . Non obietto, se non altro perché regala, messe a concludere il lato A illudendo che il B possa essere meno disturbante, le altre due fra le mie quattro canzoni preferite del Nostro. Che sono poi gli unici due pezzi, su nove, che possono essere sensatamente detti “canzoni”: il vaudeville alato di Moulin Rouge e ─ finalmente! ─ una Song to the Siren in animazione sospesa, un’odissea fra galassie in 3’20” e incidentalmente l’invenzione del suono 4AD. Non a caso i This Mortal Coil le tributeranno un omaggio superbo di etere e alabastro. Invano cercherete qualche concessione al piacere d’ascolto nelle convulsioni di Come Here Woman , nel dipanarsi elegiaco e stralunato di I Woke Up, nella corsa “insieme ai dannati” di Monterey, nell’attorcigliarsi di voci che parlano in lingue (Diamanda Galas prenderà nota) e nel deflagrare di fuochi d’artificio free di quasi intera una seconda facciata che soltanto negli attacchi dell’iniziale Jungle Free e della conclusiva Down by the Borderline concede accenti di convenzionale lirismo: in una chitarra che disegna schizzi di Spagna, in una tromba che invece pure. Prima di porre mano a Lorca, Tim aveva speso settimane non ascoltando altro che In a Silent Way di Miles Davis. Probabile che abbia frequentato, in prossimità di Starsailor, Albert Ayler e Ornette Coleman, Sun Ra e l’ultimo Coltrane.

È ancora rock? Per certo nella storia del genere nulla gli somiglia davvero, né prima né dopo. Dato alle stampe nel novembre ’70 (terzo LP dunque in appena un anno) Starsailor cade su orecchie sorde, vende pochissimo e oltretutto trasporlo in una dimensione live si rivela impossibile. Sul ragazzo che avrebbe potuto essere una stella, e fra le stelle ha scelto di navigare, si spengono i riflettori. Tim si inabissa fieramente nell’oblio brandendo come solitario trofeo una recensione di Down Beat che parla del disco come di una pietra miliare. Prova a darsi al cinema. Ovviamente, non sarebbe se no Tim Buckley, non viene coinvolto che in esperienze fallimentari, non elabora che progetti improponibili.

Look at the Fool

«Un uomo disperato, spaventato e sempre molto ubriaco»: è questo il ricordo che il chitarrista Emmett Chapman, che non figura su nessun album ma lo fiancheggiò dal vivo per qualche tempo e lo frequentò molto, ha di Tim Buckley nel periodo ─ poco più di un anno e mezzo ─ che separò Starsailor da Greetings From L.a. Arduo immaginarsi due dischi più distanti e non si sa se accontentarsi, per giustificare una trasformazione che sa di voltafaccia, della spiegazione che Tim (risposatosi nell’aprile 1970 con Judy Sutcliffe) offrì a Maury Baker: «Devo dare da mangiare alla mia famiglia». L’impressione che mi ha sempre trasmesso il Buckley dell’ultimo scorcio di carriera è più quella di chi prova un gusto voluttuoso nel distruggere la propria reputazione che non di chi si arrende al Sistema. Ha prodotto arte sublime ed è stato ignorato. Adesso proverà a produrre merda per vedere se qualcuno la trova gustosa. Mal che vada si divertirà (l’orgasmo del masochista), ben che vada si arricchirà.

Da alcuni anni soffiano brezze revisioniste su quello che fu il settimo album del nostro declinante eroe. Che dire? Anche prestata a un ruggire di errebì e di funky la voce resta formidabile, musicisti e produzione (Jerry Goldstein) sono di prim’ordine e la scrittura non è oggettivamente malaccio, dignitosa la media e due bei picchi: la ballata soul Sweet Surrender; una Hong Kong Bar che con il suo trapestare di corde e il suo battere di mani offre ─ unica ─ agganci al passato. Però la sensazione di venire presi in giro permane e testi dall’allusivo al lascivo al pornografico non contribuiscono a dissiparla. Ironico che un lavoro che potrebbe se no trovare una platea nuova, e anche numerosa, non venga passato dalle radio proprio a ragione di quelle liriche. E se fosse ancora musica ribelle?

Si è provato a fare musica commerciale e non ha funzionato. La soluzione al problema per la DiscReet (griffe che unifica Straight e Bizarre; Cohen è quindi sempre in sella) è fare musica più commerciale ancora. In Sefronia (settembre 1973) non sembra più che Buckley se la stia genuinamente godendo. Prova a galleggiare ─ recuperando una Dolphins che gli archi purtroppo deturpano e riallacciandosi al folk primevo con Sally Go Down the Roses; confrontandosi con il Tom Waits di Martha ─ ma inesorabilmente affonda, tirato giù, quando non è un rhythm’n’blues formulaico a imperare, da orchestrazioni che dilagano dispensando fuffa sentimentalista. Beckett, che era ricomparso in scena all’altezza di Starsailor firmando quattro testi, qui ne redige altrettanti ma non è naturalmente lui a potere raddrizzare la barca.

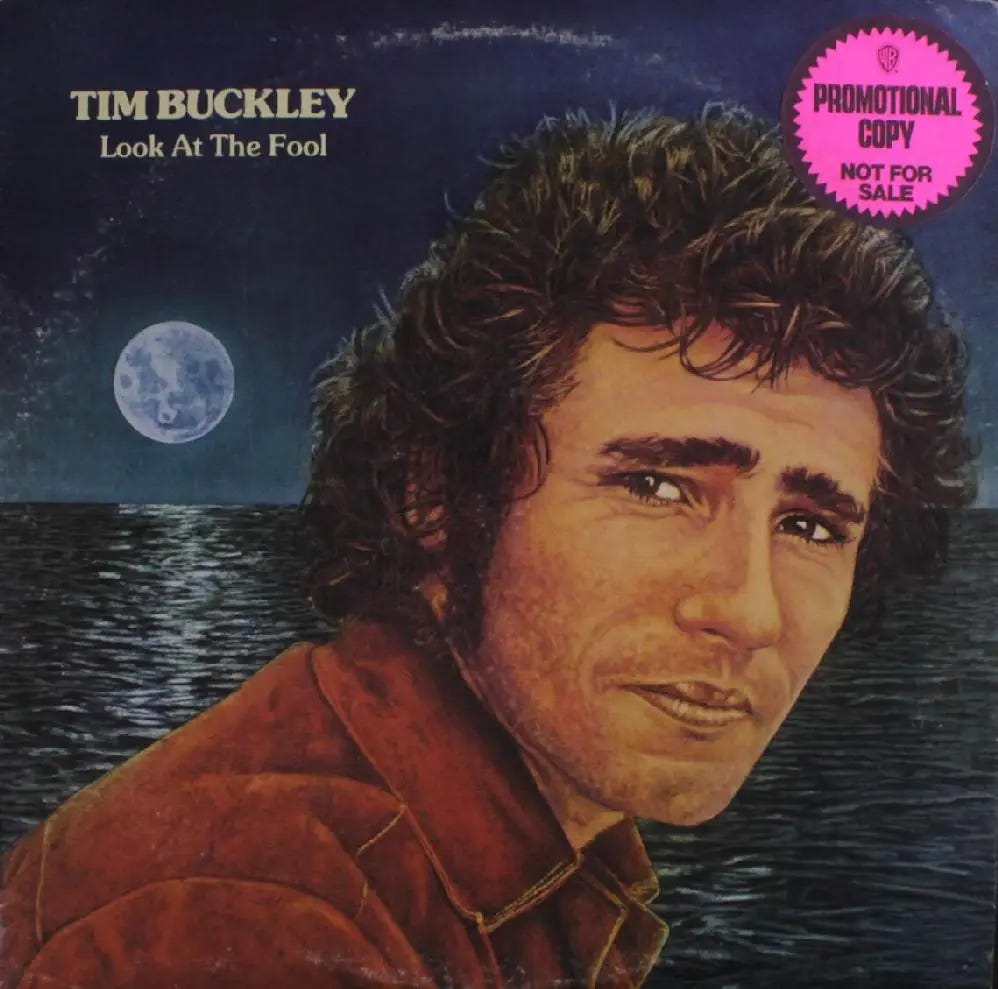

Look at the Fool (settembre 1974; la dannazione colga chi scelse un titolo così feroce: Tim avrebbe voluto chiamarlo Tijuana Moon) è indifendibile: soul-rock triviale a un tanto al chilo e a chiudere un penoso plagio di Louie Louie. Eppure in quello che a noi non può che sembrare un differente tipo di suicidio, sordido in luogo che epico, rispetto a quello inscenato da Starsailor, il nostro uomo si conserva in qualche misura dignitoso e lucido. Se quando è a casa si abbandona a ogni tipo di eccesso, in tour è di una morigeratezza esemplare. In spettacoli che piano piano tornano ad affollarsi, quando quelli della stagione avanguardistica avevano visto sale semivuote al principio e del tutto deserte alla fine, la professionalità sua e degli accompagnatori fa sì che un repertorio con dislivelli qualitativi fattisi enormi trovi un equilibrio. Se le cose più vecchie ne risultano banalizzate, le nuove a parziale compensazione paiono un po’ meno qualunque.

Morendo a ventotto anni Tim completa una parabola: da predestinato alla fama a pressoché perfetto sconosciuto. Chi lo ha amato lo custodisce nell’intimo come un prezioso segreto, chi potrebbe amarlo non ne ha la possibilità perché i dischi non si trovano e quell’unico che un poco circola è, supremo oltraggio, l’orrendo congedo. Cambia tutto la pubblicazione, nel settembre 1983, del primo 45 giri del collettivo This Mortal Coil, il lato A un’emozionante rilettura ─ con Elizabeth Fraser e Robin Guthrie dei Cocteau Twins a fare le veci dell’autore ─ di Song to the Siren . Ripreso da lì a tredici mesi nell’esordio It’ll End in Tears, il singolo soggiorna per centouno settimane (quarto con la più lunga permanenza di sempre) nella classifica indie britannica. Nel resto del decennio un ondivago programma di ristampe rimette in circolazione, sebbene per brevi periodi, l’intera opera buckleyana e l’uscita nel ’90 di Dream Letter allarga ulteriormente il culto. Ammesso che di culto possa ancora parlarsi, giacché a quel punto l’uomo di Goodbye and Hello e Starsailor ha fatto un ingresso trionfale nella storiografia ufficiale del rock. Non ne uscirà più.

Tratto da Una fantasmagoria di due. Pubblicato per la prima volta su Extra, n.35, inverno 2010. Ristampato in Extraordinaire 1 - Di musiche e vite fuori dal comune (Hip & Pop, 2020). Adattato.

🖇️A proposito

⬅️Nel caso te li fossi persi

☕Sostienici

Fare Humans vs Robots ha un costo: ci offri un caffè?